Introduction au Journal 1893-1899 de Julie Manet

par Rosalind de Boland Roberts et Jane Roberts

Source : Éditions Scala 1987, gallica.bnf.fr Bibliothèque nationale de France.

INTRODUCTION

« C'est une heureuse idée d'écrire journellement sa pensée, rien ne forme davantage le style. Et n'entends pas par là l'habitude de bien tourner ses phrases, mais de chercher à exprimer sa pensée. Il me semble même qu'on devrait être très indulgent, accepter toutes les incorrections, pourvu que le sentiment fût vrai, les idées individuelles. » Voilà ce que Berthe Morisot écrivait à sa sœur Edma en 1884, après que celle-ci lui eut envoyé le journal de sa fille aînée [1].

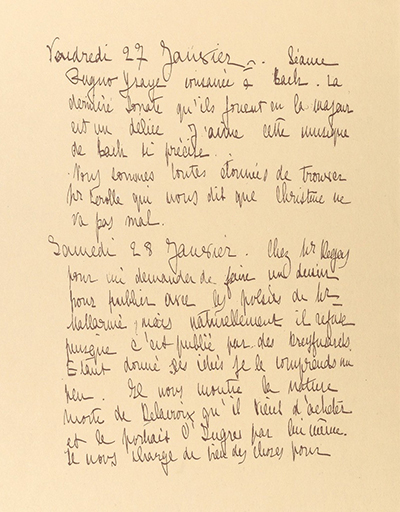

La plupart des jeunes filles tiennent un journal et il n'est pas surprenant qu'avec une mère ayant de telles conceptions, et sous son impulsion, Julie Manet n'ait pas fait exception à la règle. De fait, nous savons que dès l'âge de dix ans, Julie écrivait ses souvenirs et apprenait à jouer de la mandoline. L'entreprise ne fut d'ailleurs que de courte durée et c'est seulement en 1893 qu'elle commença sérieusement son journal, non pas un volume élégant, soigneusement relié en cuir, mais des notes en vrac, griffonnées dans de vieux cahiers d'écolier, souvent au crayon, et aussi spontanées dans le fond que dans la forme. C'est une description vivante d'une période capitale de l'histoire culturelle française, vue au travers du regard enfantin, mais étonnamment lucide, de la benjamine d'une famille qui fut certainement l'une des plus marquantes de son temps dans le domaine artistique.

Julie Manet est née à Paris le 14 novembre 1878, dans un milieu aisé et cultivé, aux beaux jours de l'impressionnisme. À bien des égards, elle eut une enfance plutôt conventionnelle, mais extrêmement heureuse, choyée par ses parents et toute une famille d'artistes qui l'adoraient. Son journal raconte des étés sans nuages, avec des quantités de voyages intéressants, et des hivers parisiens remplis d'une succession de concerts et d'expositions. Évidemment, il ne s'agissait pas d'une famille et d'amis ordinaires ; Julie vivait, et peignait, parmi les plus grands artistes de l'époque, les plus influents. C'est avec le poète Mallarmé qu'elle se promenait en bateau, avec le peintre Renoir qu'elle pique-niquait, avec Degas qu'elle visitait le Louvre. À la fin de son journal, nous apprenons comment Paul Valéry fit la cour à sa cousine germaine Jeannie (et l'épousa ensuite).

Julie était l'enfant unique du peintre Berthe Morisot et de son époux Eugène Manet, le plus jeune frère d'Édouard Manet, artiste le plus contesté de l'époque. Quand elle commença son journal, les impressionnistes étaient déjà célèbres, bien qu'ils ne fussent pas toujours admirés; ils avaient atteint l'âge mûr et étaient déjà engagés dans des voies différentes sur le plan artistique. Ils restaient cependant étonnamment proches les uns des autres, et fournirent à Julie un entourage d'affection et de soutien quand elle devint orpheline en 1895.

De telles conditions ne pouvaient que favoriser la formation de son talent personnel et le développement de ses remarquables capacités d'observation. Depuis sa plus tendre enfance, elle vivait dans le monde des arts et, grâce aux relations de ses parents, parmi lesquelles de nombreux artistes, elle grandit dans une atmosphère raffinée de peinture, de musique, de littérature, qui lui donna une maturité précoce et un esprit curieux, sensible.

Berthe Morisot, née en 1841, était une femme peintre sérieuse, expérimentée. Elle se maria en 1874, quelques mois seulement après avoir présenté quatre peintures, deux pastels et trois aquarelles à la première exposition impressionniste, qui eut lieu au studio du photographe Nadar, boulevard des Capucines. Berthe avait toujours été encouragée à peindre par sa famille, mais ce qui avait commencé comme le passe-temps attendu d'une jeune fille distinguée, était devenu pour elle la passion de toute une vie et une véritable carrière, alors que ses deux sœurs, Yves et Edma, renoncèrent à la peinture au moment de leur mariage, ou même avant.

Est-ce parce que la famille avait un lien de parenté lointain, et par alliance, avec le grand Fragonard? Il est certain que les jeunes filles Morisot avaient des penchants, artistiques et créatifs réels que leurs parents surent reconnaître et stimuler. (Leur père, Tiburce, avait fait des études d'architecture, mais il avait abandonné cette profession pour une carrière mieux considérée et plus lucrative dans l'administra- tion.) Les trois sœurs prirent des leçons de peinture à partir de 1857, avec un tenant de l'académisme, Chocarne, qui copiait les vieux maîtres au Louvre. Mais, plus tard, elles reçurent une solide formation de dessin et de technique en atelier avec leur professeur, Guichard, un artiste lyonnais, disciple d'Ingres et de Delacroix. Guichard comprit vite que ces jeunes filles étaient beaucoup trop douées pour cultiver la peinture comme un art d'agrément et qu'avec leur talent, elles deviendraient sans aucun doute de véritables peintres. « Vous rendez-vous compte de ce que cela veut dire? » demanda-t-il à madame Morisot. « Dans le milieu de grande bourgeoisie qui est le vôtre, ce sera une révolution, je dirai presque une catastrophe [2]! » Par la suite, comme Berthe insistait pour exécuter des études en plein air, face au motif, Guichard renonça à contrecœur à ses élèves pour les confier à Corot.

Berthe et Edma travaillèrent alors pendant deux ans sous l'égide de Corot. Il devint bientôt un familier des Morisot et dînait chez eux tous les jeudis. Voyager à dos de mule ou à cheval dans les Pyrénées, pour dessiner et peindre en plein air, était une aventure insolite pour des femmes, mais c'est pourtant ce que firent les deux jeunes filles pendant l'été 1862 [3]. Il ne fait aucun doute que Berthe était soutenue par sa mère dans sa vocation artistique et qu'elle ne rencontra aucune opposition quand elle s'engagea à fond dans son travail de peintre. Les vacances familiales étaient organisées en fonction de son désir de peindre dans la nature et ses parents étaient toujours prêts à recevoir des artistes, comme Carolus Duran et Alfred Stevens.

En 1868, à l'une de ses fréquentes visites au Louvre en compagnie de son amie Rosalie Riesener (cousine de Delacroix), Berthe Morisot fut présentée à Édouard Manet par le peintre Fantin-Latour. Depuis quelque temps déjà, Berthe souhaitait faire la connaissance de Manet. Leur sympathie mutuelle fut immédiate et durable. Les Morisot et les Manet nouèrent bientôt des liens étroits, qui devaient aboutir, non seulement au mariage de Berthe et d'Eugène, mais aussi à de fructueux échanges dans le domaine artistique, jusqu'à la mort de Manet en 1883. Berthe lui servit de modèle dès 1869 pour Le Balcon et pour Le Repos, puis en 1872 pour le portrait d'elle que Manet préférait, Berthe Morisot au bouquet de violettes, tableau qu'elle acheta quand il fut mis aux enchères à la vente Duret, en mars 1894, à la galerie Georges-Petit. On peut encore le voir aujourd'hui dans sa maison parisienne.

Berthe Morisot ne fut jamais à proprement parler l'élève de Manet (sa seule élève fut Eva Gonzalès [4]), mais tous deux restèrent en contact permanent et on ne peut sous-estimer l'influence de l'un sur l'œuvre de l'autre. Manet ne réussit pas à la dissuader de se joindre au groupe impressionniste, fondé en 1873, et qu'il considérait comme une vaine aventure. « Le Salon est le vrai champ de bataille ; ces petites chapelles m'ennuient tellement [5]! » Mais Berthe admirait Monet et Degas qu'elle avait rencontrés aux fameuses soirées du jeudi chez sa mère, soirées animées par la conversation stimulante d'artistes et d'écrivains comme Zola, Puvis de Chavannes, Zacharie Astruc et Fantin-Latour, tandis que madame Manet (la « tante Suzanne » de Julie) jouait du piano.

L'année 1874 marqua un tournant dans la carrière de Berthe et un changement dans ses rapports avec Manet. Quelques jeunes artistes, dont Monet, Renoir, Sisley et Degas (bien que ce dernier eût certaines réticences), s'étaient mis d'accord sur le principe d'abandonner le Salon et avaient formé un groupe restreint dans le but d'organiser leurs propres expositions. Berthe fut l'une des premières à se joindre à eux et elle décida de ne plus soumettre d'œuvres au jury du Salon officiel. Elle exposa désormais à toutes les manifestations des impressionnistes, sauf une, en 1879, l'année suivant la naissance de Julie. Edouard Manet avait écrit à Fantin-Latour le 26 août 1868 : « Je suis de votre avis... Les demoiselles Morisot sont charmantes. C'est fâcheux qu'elles ne soient pas des hommes. Cependant, elles pourraient, comme femmes, servir la cause de la peinture en épousant chacune un académicien et en mettant la discorde dans le camp de ces gâteux. Mais c'est leur demander bien du dévouement. En attendant, présentez-leur mes hommages [6]. » Manet n'avait aucune raison de sous-estimer le talent et la détermination de Berthe ; elle travailla avec autant d'acharnement qu'un homme et s'imposa, dans le groupe impressionniste, comme l'égale de Monet ou de Sisley. En fait, il a été prouvé que Manet lui-même faisait grand cas de son jugement sur ses propres œuvres.

Berthe épousa Eugène, le plus jeune frère d'Édouard, en décembre 1874, à l'église Notre-Dame de Passy. Elle était restée à Paris avec ses parents pendant la guerre franco-allemande de 1870 et avait subi ensuite, comme tous les Parisiens, le soulèvement de la Commune. Malgré son mauvais état de santé, elle n'avait pas cessé de travailler. Elle était la seule fille Morisot encore célibataire, depuis qu'Yves, en 1867, avait épousé Théodore Gobillard, fonctionnaire des Impôts à Quimperlé, et Edma, Adolphe Pontillon, officier de marine à la base de Lorient, en 1869. Après la mort de son père, en janvier 1874, Berthe et sa mère déménagèrent pour s'installer dans un appartement plus petit, rue Guichard. Malheureusement, on sait peu de choses sur Eugène, sinon qu'il servit souvent de modèle à son frère et posa pour le fameux Déjeuner sur l'herbe. Il semble avoir été un homme calme, plutôt effacé, de tempérament maladif, et il n'exerça aucune profession, la fortune de la famille permettant aux frères Manet de ne pas travailler.

Le mariage ne changea ni le mode de vie de Berthe Morisot, ni sa carrière artistique; le couple habita chez la mère de Berthe jusqu'à la mort de celle-ci en 1876, puis emménagea dans un appartement au 9, rue d'Eylau. L'été se passait chez des parents ou en voyages touristiques, comme l'été 1875, pendant lequel Berthe et son mari visitèrent l'Angleterre et séjournèrent à l'île de Wight. En voyage, elle travaillait beaucoup, dessinant et même peignant de grandes toiles. Son mari l'accompagnait et lui-même aimait faire des pastels, dont il ne reste que peu d'exemples. Eugène avait été invité à exposer avec les impressionnistes à leur exposition de 1877, mais, modeste à jamais, il refusa courtoisement. Cependant, il consacra beaucoup de temps à aider à préparer les expositions (c'est lui qui établit le catalogue de l'exposition de 1874 et arrangea l'accrochage des tableaux).

Berthe Morisot était discrète à propos de son travail. Elle n'eut jamais un atelier proprement dit, même quand le couple fit construire une maison rue de Villejust (aujourd'hui rue Paul-Valéry). Elle travaillait toute la journée dans un grand salon très haut de plafond et, quand elle avait terminé, dissimulait ses tableaux et son matériel derrière un paravent. Elle était toujours ouverte à des idées et des techniques nouvelles et y prenait grand intérêt. C'est ainsi qu'en 1888, Julie ayant reçu en cadeau une boîte de crayons de couleur, Berthe s'en empara rapidement et en fit un moyen d'expression très personnel. Elle resta toujours une grande bourgeoise, et s'abstint du laisser-aller qu'affectaient beaucoup de ses contemporains. D'ailleurs, ses meilleurs amis — Degas, Monet et Edouard Manet — étaient loin de ce que nous avons tendance à imaginer : des artistes mourant de faim, logeant dans des greniers, menant la vie de bohème. Seuls Renoir et Monet connurent des difficultés financières, mais au temps de l'adolescence de Julie, ils menaient tous des vies rangées, consacrées au travail, comme il se doit dans la classe bourgeoise.

La naissance de Julie, le 14 novembre 1878, interrompit temporairement les activités de sa mère en tant qu'exposante avec les impressionnistes. On peut supposer qu'avoir un premier enfant à trente-sept ans, alors qu'elle ne jouissait pas d'une bonne santé, a dû être une épreuve pour Berthe, mais elle ne l'a certainement jamais regretté. Ce qui ne l'empêcha pas, dans une lettre humoristique à sa sœur Yves, d'exprimer quelques réserves sur l'apparence de sa fille nouveau-née : « Eh bien, je suis comme tout le monde ! Je regrette que Bibi, ne soit pas un garçon. D'abord, parce qu'elle en a la tête, puis qu'elle perpétuerait un nom illustre, et au fond, tout simplement, que nous avons tous et toutes l'amour du sexe masculin... Ton Bibi est un amour; tu trouveras la mienne laide en comparaison, avec sa tête comme un pavé... Pauvre Julie n'a que ses grosses joues pour elle et son joli teint. » Et, dans une autre lettre à Yves : « Julie ou Rose ressemble à un gros ballon gonflé... Ma fille est Manet jusqu'au bout des ongles; même si tôt, on peut voir qu'elle a tout de ses oncles, rien de moi [7]. » Julie n'en fut pas moins une source d'inspiration pour sa mère et son modèle favori. Il y a d'innombrables images d'elle, avec toutes les expressions et dans toutes les attitudes possibles, du poupon au berceau à la jeune fille en fleur.

Julie a dû avoir une enfance idyllique, particulièrement pendant les étés à Bougival, où Berthe et son mari avaient loué une villa qu'ils avaient découverte en 1881, au 4 rue de la Princesse. Les rives de la Seine aux alentours de Rueil et de Croissy avaient la faveur des impressionnistes : Manet à Rueil, Renoir et Sisley à Louveciennes, Pissarro à Marly, tous représentèrent dans leurs tableaux l'atmosphère paisible, inclinant à la paresse, de ce qui n'est plus qu'une banlieue parisienne, mais qui était alors un havre bucolique pour les artistes.

Les Parisiens ont l'habitude salutaire de s'éloigner de la ville en été, mais dans le cas des Eugène Manet, ce fut une nécessité en 1881, 1882 et 1883, parce qu'ils faisaient construire un grand immeuble sur un terrain qu'ils avaient acheté rue de Villejust, non loin de l'Étoile. Au rez-de-chaussée, on avait prévu un salon au plafond élevé, comme celui d'un atelier de peintre (inspiré par une église de Nice qui avait frappé Berthe), et qui serait son lieu de travail; les quatre étages de la maison devaient abriter, à différentes périodes, Julie et ses cousines, Julie et son mari, sa cousine Jeannie et le mari de celle-ci, Paul Valéry. Un fils et des petits- enfants de Julie y habitent aujourd'hui encore.

Berthe et son mari avaient enfin suffisamment de place pour recevoir leurs amis et relations, particulièrement ceux qui allaient si bien s'occuper de Julie et diriger son éducation après la mort de ses parents. La santé d'Eugène laissait beaucoup à désirer et il sortait rarement; aussi les réceptions hebdomadaires de Berthe lui apportaient-elles des distractions et des divertissements. Ces réceptions devinrent aussi renommées que les soirées de sa mère, mais à présent, les invités incluaient le poète symboliste Mallarmé, Monet, Degas, Caillebotte, Renoir, Puvis de Chavannes et même Whistler, de temps en temps. C'était aussi l'occasion de rencontres entre écrivains et artistes. Il y eut une soirée particulièrement mémorable en 1890, quand Mallarmé donna sa fameuse conférence sur Villiers de l'Isle-Adam [8], devant un auditoire choisi d'une trentaine de personnes, dont Henri de Régnier, Paul Dujardin, de Wyzewa, Mme Mallarmé, sa fille Geneviève, et naturellement Julie et ses cousines, Paule et Jeannie Gobillard. La conférence se passa très bien, sauf en ce qui concerne Degas qui, irritable et coléreux, fut incapable de cacher son impatience et sortit de la pièce à grand fracas en marmonnant qu'il ne comprenait pas un mot [9].

Julie était admise, même toute petite fille, à prendre place à la « grande table », et elle pouvait écouter ces éminentes personnalités. Elle fut ainsi encouragée dès son plus jeune âge à regarder les choses avec un œil de peintre (on le voit nettement dans son journal). Sa mère l'emmenait en voyage à l'étranger et l'incitait à visiter les musées et autres endroits d'intérêt culturel. À huit ans, elle avait déjà accompagné ses parents en Italie, en Belgique, en Hollande, et passé un été à Jersey. Le travail constant de sa mère l'aiguillonna sans doute et il semble qu'elle se soit mise très tôt à dessiner et à peindre.

En 1887, Berthe Morisot exécuta le seul bronze qui soit connu d'elle, un buste de Julie, pour lequel elle eut recours à l'aide technique de Rodin. L'œuvre montre une enfant au regard décidé, avec un visage d'un ovale parfait, coiffée d'une queue de cheval.

Pendant que Julie grandissait, devenant une adolescente saine, curieuse de tout, la santé de son père déclinait rapidement. En 1880, la famille passa six mois à la campagne, à Mézy, dans la vallée de la Seine, et comme l'air leur convenait bien, ils y retournèrent l'année suivante. C'est au cours d'une grande promenade vagabonde, un après-midi d'été, qu'ils entrevirent un beau château du dix-septième siècle, au milieu de dépendances et d'un parc immense, le château du Mesnil- Saint-Laurent, entre Meulan et Mantes. Renoir leur avait déjà parlé de ce « bijou » et Berthe et son mari eurent le coup de foudre. « Nous n'avons pas du tout acheté de château; il y en a un à vendre dans le pays, d'un bon marché tellement extraordinaire que nous avons eu une minute la pensée de faire cette folie. C'est extrêmement joli. Eugène s'en était toqué, et Julie aussi; mais nous serons raisonnables; c'est déjà bien assez de la maison de Paris », écrivait Berthe à Edma en août 1891. Mais le 29 septembre, elle écrivait à Mallarmé : « L'affaire était rompue, mais voici qu'elle se renoue [10]. » De longues négociations précédèrent la vente, et ce n'est qu'au cours de l'hiver 1892, après beaucoup d'atermoiements, qu'elle fut conclue. Ni Berthe ni son époux n'allaient y séjourner plus de quelques jours. Aussitôt après la mort d'Eugène, le château fut loué pour 2500 francs, parce que Berthe ne voulait plus habiter au Mesnil. « C'était certainement une trouvaille, et j'ai une entière satisfaction à penser que plus tard, Julie en jouira et le peuplera de ses enfants. Mais quant à moi, je m'y sens mortellement triste et j'ai hâte d'en sortir [11]. » Effectivement, le château du Mesnil devait devenir la maison d'habitation de Julie, le centre de sa vie avec son mari Ernest Rouart et leurs trois fils.

En 1893, Julie perdit son père, auquel elle était extrêmement attachée. Berthe Morisot, qui l'avait soigné pendant les derniers mois de son existence, fut accablée de douleur et ne se remit jamais vraiment de cette disparition. Elle écrivit à une amie : « Je finis ma vie dans le veuvage que vous avez connu dans votre jeunesse, je ne dis pas l'isolement, puisque j'ai Julie, mais c'est une espèce de solitude néanmoins, car au lieu de m'épancher, je dois me contenir et épargner à son enfance le spectacle de mon chagrin [12]. » Le portrait de Berthe et de Julie, peint par Renoir en 1894, est particulièrement révélateur : Les cheveux de Berthe avaient blanchi, pratiquement du jour au lendemain. Elle donne l'impression d'être lasse de vivre et de ne pas pouvoir regarder l'artiste en face; elle détourne les yeux, laissant la vedette à sa fille qui avait alors seize ans et était exceptionnellement jolie. L'enfance et l'adolescence de Julie devaient être attristées par une succession de décès de parents et d'amis, ravivant la peine ressentie à la disparition de son père. Dans son journal, elle évoque souvent la mort, avec une maturité rare chez une fille si jeune; son optimisme et son ressort, alors qu'elle fut confrontée à ces pertes si cruelles, paraissent remarquables.

Ainsi, Julie devint pour sa mère une compagne intime, toujours présente et c'est en 1893 qu'elle commença à tenir son journal. Son admiration pour elle était sans bornes et elle notait ses observations et ses pensées avec un amoureux détail. Cette année-là, Julie et sa mère quittèrent la rue de Villejust pour un appartement moins spacieux, 10 rue Weber. Berthe Morisot devait être consciente de la fragilité de sa propre santé, car en avril 1892, elle désigna Stéphane Mallarmé comme tuteur de Julie et forma un conseil de famille pour la recueillir au cas où il lui arriverait malheur.

La mort de sa mère en 1895 fut pour Julie encore plus soudaine et brutale que celle de son père, qu'elle avait toujours connu invalide. C'est en soignant sa fille que Berthe attrapa une grippe qui se compliqua en pneumonie. Elle mourut le 2 mars, laissant une lettre poignante dans laquelle elle faisait ses adieux à sa fille bien-aimée [13].

Julie était désormais orpheline et, bien que son avenir parût incertain et sombre, une solution inhabituelle à ses difficultés allait se révéler une réussite. Ses cousines Paule et Jeannie Gobillard, qui étaient restées seules lorsque leur mère Yves Morisot était morte en 1893, habitaient au troisième étage de l'immeuble de la rue de Villejust. Le conseil de famille et Mallarmé décidèrent que les trois jeunes filles vivraient ensemble, avec une gouvernante compétente, trouvée par Mallarmé, et qui serait chargée de surveiller la maisonnée. Julie poursuivit ses études et sa peinture, avec autant de liberté qu'on pouvait en accorder à une jeune fille de son temps pour rendre visite à des amis, aller au concert et profiter de la vie parisienne. Fille unique, elle était très attachée à ses cousines germaines. Paule, qui devait devenir une artiste accomplie, avait douze ans de plus que Julie, mais la cadette, Jeannie, était presque sa contemporaine. Paule incarnera toujours l'image de la tante vieille fille. Après avoir pris soin pendant des années de sa jeune sœur, de Julie, et des filles d'Edma Morisot, Blanche et Jeanne Pontillon, elle poursuivit sa carrière et fut vénérée par ses neveux et nièces.

Il semble que l'instruction de Julie ait été dirigée au petit bonheur. Elle et Jeannie prenaient diverses leçons ensemble et plusieurs institutrices leur enseignèrent des rudiments de littérature française et d'anglais. Berthe Morisot avait des idées modernes sur l'éducation et, en ce qui concerne la lecture, conseillait la « liberté surveillée ». « Si j'étais à ta place, je serais très difficile dans le choix des lectures : pas de niaiseries, de sentimentalités, d'afféteries, mais du bon vieux français, le plus possible. Nous naissons tous singes avant d'être nous-mêmes; c'est là le danger de mauvais exemples [14]. » Julie lisait énormément — contrairement à ce qu'elle prétend dans son journal — surtout des livres recommandés par Mallarmé, Renoir et Degas; elle semble avoir été attirée très tôt par les sujets intéressant les adultes, ce qui n'a rien de surprenant de la part d'une enfant ayant des parents d'âge mûr et vivant constamment parmi des adultes, exceptionnels pour la plupart. Edgar Allan Poe lui plaisait, mais elle trouvait le Journal de Delacroix assez ennuyeux. Berthe Morisot avait fait en sorte que sa fille possédât l'instruction requise, mais il est certain que le cœur de Julie était ailleurs; elle était déjà vouée à l'art et son unique ambition était de devenir une artiste, comme sa mère et la plupart de leurs amis. En dehors des arts plastiques, la musique fut son autre passion constante.

Berthe Morisot aimait beaucoup la musique classique, goût qu'elle partageait avec ses amis artistes. Renoir était passionné d'opéra, avec une préférence pour Wagner. Il a d'ailleurs peint le portrait du compositeur dont il était un grand admirateur. Pourtant, Jeanne Baudot raconte que lors d'une visite à Bayreuth en 1896, avec son ami Caillebotte, il s'impatienta et s'ennuya pendant une interminable représentation de Parsifal, et eut l'audace de se servir d'une allumette pour regarder sa montre [15]. Degas se plaisait naturellement à assister à des concerts et à des ballets, mais c'est Mallarmé qui partageait réellement avec Berthe l'amour de la musique. Elle allait habituellement au concert avec Julie, le dimanche après-midi, aux concerts Lamoureux ou aux concerts Colonne. Parfois, elles retrouvaient Mallarmé dans les galeries où il prenait des quantités de notes dans un carnet qu'il portait toujours sur lui. Ensuite, ils se promenaient sur les Champs-Élysées en commentant la séance de l'après-midi.

Il allait de soi que Julie jouât d'un instrument de musique. Elle apprit la flûte et le piano, mais elle acquit aussi une certaine maîtrise du violon (il existe de nombreuses études faites par sa mère, la représentant en train de jouer d'un instrument de musique).

Julie faisait des heures de gammes et prenait des leçons hebdomadaires de théorie et d'interprétation musicale, ainsi que de composition, auprès de professeurs spécialisés. Ces leçons étaient également suivies par sa cousine Jeannie Gobillard, qui devait devenir une pianiste de classe professionnelle. Son professeur préféré était sûrement le jeune Jules Boucherit, dont elle parle souvent dans son journal, et on peut deviner qu'une jeune fille d'une quinzaine d'années pouvait ressentir un léger frisson romantique en écoutant le jeune maestro jouer avec tant de passion. Les jeunes filles préparaient souvent des récitals et des soirées musicales pour leurs amis, en s'attaquant même à des morceaux difficiles, mais elles préféraient Berlioz, Gounod, Mendelssohn et Schumann à la musique d'avant-garde de cette époque (Julie était déconcertée par Wagner). Chabrier était aussi un de leurs favoris, mais sans doute avec un peu de parti-pris, étant donné que Berthe Morisot était l'une de ses grandes amies et admiratrices. Une chose est certaine : Julie restait rarement indifférente à la musique et elle avait toujours une opinion arrêtée sur l'interprétation comme sur la musique elle-même.

Dans l'ensemble, Julie donne l'impression d'avoir été une jeune personne bien informée ; elle se tenait au courant de l'actualité, écoutait avec curiosité les points de vue exprimés par les amis de sa mère, et en tirait ses propres conclusions. On le voit particulièrement pendant l'affaire Dreyfus, qui était devenue une « cause célèbre » dès 1896, un an après la mort de sa mère, et qui était en train de secouer profondément la France.

Il est difficile d'imaginer les répercussions du procès d'Alfred Dreyfus dans toutes les classes de la population française à cette époque. L'affaire Dreyfus fut le paroxysme de plus de vingt ans d'antisémitisme actif en France, lié aux sentiments anti-allemands (après la guerre franco-allemande de 1870-1871) et à la peur d'être envahi par des étrangers. Plusieurs publications reflètent cet état d'esprit. Le livre de Drumont, La France juive, son journal La Libre Parole, sous-titré « La France aux Français », le journal non moins virulent, L'Intransigeant, dirigé par l'antisémite Henri Rochefort, eurent une foule de lecteurs. Il y eut, d'autre part, le mouvement d'extrême droite, récupéré par les royalistes, du pitoyable général Boulanger, et la création, en 1889, de la Ligue nationale antisémitique.

Vers 1895, les Français étaient assaillis par une propagande selon laquelle tous les révolutionnaires haïssables et tous les banquiers malhonnêtes étaient des juifs; ceux-ci étaient tenus pour responsables de tous les malheurs de la France depuis la défaite de 1870. Les Français cherchaient à savoir autour d'eux si, effectivement, les juifs dominaient les milieux financiers, intellectuels et scientifiques du pays. De grandes familles, qui se considéraient plus françaises que les Français — les Halévy, les Hass, les Schlumberger, les Camondo, les Ephrussis et les Rothschild —, se virent brusquement regardées avec suspicion, comme si elles ne désiraient qu'une chose : la ruine de la France. C'est dans cette atmosphère raciste, nationaliste — et explosive, c'est le moins qu'on puisse dire — que l'affaire Dreyfus fit les manchettes des journaux dans la France entière. À nos yeux, tout cela paraît assez grotesque le 26 septembre 1894, une femme de ménage parisienne, qui était payée régulièrement par le Service de renseignement français pour fouiller les corbeilles à papier de l'ambassade d'Allemagne, trouva un bordereau de renseignements stratégiques sur les troupes françaises disposées le long de la frontière alsacienne. Cette découverte fit supposer une fuite provenant d'un officier du ministère de la Guerre et, après une enquête superficielle, les soupçons tombèrent sur le capitaine Alfred Dreyfus, officier de carrière intelligent mais peu aimé, qui se trouvait être alsacien et juif. Il fut arrêté, mis en accusation, jugé coupable de haute trahison et, en décembre, condamné à la déportation à vie à l'île du Diable. En France, la majorité applaudit les juges et approuva la rigueur de la sentence, mais sa famille et de nombreux intellectuels, convaincus de son innocence, se rendirent compte qu'il avait été condamné sur des preuves extrêmement ténues. En 1896, quand la preuve de la culpabilité d'un autre officier, Esterhazy, fut mise en lumière, les partisans de Dreyfus, y compris Monet et ses amis Clemenceau et Émile Zola, lancèrent une campagne de grande envergure pour réclamer la révision de son procès.

Cependant, malgré les accusations portées contre Esterhazy, celui-ci fut acquitté par le Conseil de guerre en janvier 1898. Pour protester contre ce verdict, Zola publia sa fameuse lettre « J'accuse » dans le journal de Clemenceau, L'Aurore, le 13 janvier. Il dénonçait l'Armée pour avoir caché les preuves de l'innocence de Dreyfus et pour avoir omis de condamner Esterhazy. Cet acte valut à Zola et au directeur du journal de passer en jugement; ils furent reconnus coupables de diffamation. Après quoi, Zola, sur le conseil de ses amis, s'enfuit en Angleterre.

Le pays était divisé en deux camps : Les dreyfusards étaient partisans de la révision du procès et convaincus qu'un innocent avait été envoyé en prison ; parmi eux, Monet, Proust, Jacques-Émile Blanche, Thadée Natanson, Pissarro et, naturellement, Zola. Les antidreyfusards comprenaient Degas, Paul Valéry, Alexis Rouart, Henri Rouart et ses quatre fils, Forain et Cézanne, parmi bien d'autres qui étaient, parfois naïvement, nationalistes, mais se sentaient avant tout passionné- ment français. De terribles querelles s'engagèrent : Degas, par exemple, se brouilla avec les Halévy, les Camondo et bien d'autres amis de longue date. Renoir, apparemment, « s'arrangea pour rester neutre [16] ». Son fils Jean, dans Pierre-Auguste Renoir, mon père [17], rapporte ses paroles : « Les mêmes éternels camps, avec des noms suivant les siècles. Protestants contre catholiques, républicains contre monarchistes, communards contre versaillais. Maintenant, la vieille querelle se réveille. On est dreyfusard ou antidreyfusard. Moi, je voudrais bien essayer d'être tout simplement français. » Mais on ne peut s'empêcher de remarquer, d'après le journal de Julie, que Renoir s'en prenait d'une façon très franche aux juifs français.

En fait, la famille Manet semble avoir été entourée d'antidreyfusards, et il n'est donc pas surprenant que Julie se fasse l'écho de remarques désobligeantes sur Pissarro, pro-Dreyfus et juif, ainsi que des préjugés contre Dreyfus exprimés par les « amis » de Degas. Il est toutefois intéressant de noter que, dans un passage de son journal, elle avoue qu'il serait impardonnable que le peuple français condamne un innocent.

Dans un tout autre état d'esprit, Julie nous raconte la visite officielle du tsar Nicolas II et de la tsarine à Paris en 1896. Elle décrit les décorations, les festivités organisées par la population parisienne pour cet événement et le plaisir qu'elle a pris au feu d'artifice qui fut, semble-t-il, le plus spectaculaire qu'on ait vu jusque-là dans la capitale. Sans se laisser impressionner par la pompe et le cérémonial de cette visite, Julie en relate tous les détails avec beaucoup d'humour et de perspicacité.

À en croire le journal de Julie, les amis de ses parents constituaient un groupe solide et généreux, sur lequel ses cousines pouvaient compter, tant sur le plan de la vie mondaine que pour la poursuite de leur éducation. Mallarmé, sous son extérieur sérieux d'intellectuel, était aussi un amusant compagnon. Il avait trouvé en Berthe Morisot une amie parfaite et, après sa mort, il tint parole en devenant le tuteur de Julie. Sa femme et sa fille Geneviève veillaient également sur le trio, mais c'était lui qui envoyait des quatrains à Julie, l'emmenait au concert, et l'invitait à faire des séjours dans sa maison de campagne de Valvins, sur les rives de la Seine. Ce fut donc un choc terrible pour elle quand il mourut subitement en 1898. Julie fut désespérée par cette perte, mais elle s'efforça de réconforter la veuve de Mallarmé et surtout son amie très chère, Geneviève.

Il restait Monet, Degas et, bien sûr, Renoir, qui avait emmené Julie en vacances en Bretagne, avec sa famille, quelques mois après la mort de Berthe. À l'époque où Julie devint orpheline, Renoir avait enfin épousé Aline Charigot (14 avril 1890) et reconnu leur fils Pierre (né en 1885). Il avait rencontré Aline dès 1880 (elle était originaire d'un petit village aux confins de la Champagne et de la Bourgogne, Essoyes, où elle était couturière), mais comme il tenait à son indépendance, il avait continué à voyager, seul ou avec des amis, dans toute l'Europe et en Afrique du Nord. Après la naissance de leur deuxième fils, Jean, en 1890, il semble avoir adopté une existence plus stable, partageant son temps entre une maison parisienne (baptisée le château des Brouillards), au 13 rue Girardon, le Midi de la France (où il voyait Cézanne) et, plus tard, Essoyes. En 1893, il avait fait la connaissance de la fille d'un médecin, Jeanne Baudot, qui devint son amie et son élève. Elle fut aussi la marraine de Jean. Il avait naturellement présenté Jeanne à Julie et à ses cousines; elles travaillèrent ensemble au Louvre et bénéficièrent des conseils du maître — ce que les jeunes artistes acceptaient toujours avec reconnaissance. Julie peignit souvent Jeanne et elles restèrent très liées leur vie durant.

De tous les amis qui s'occupèrent de Julie après la mort de ses parents, Renoir était le plus gai, le plus amateur de plaisirs. Il taquinait volontiers Julie, comme Mallarmé l'avait fait. Il se rendait toujours disponible quand elle avait besoin d'aide ou d'un avis, mais il était moins sérieux et moins moralisateur que Degas.

Julie séjourna plusieurs fois chez les Monet à Giverny. Le peintre y habitait avec sa seconde femme, Alice Hoschedé, et la maison était toujours pleine de leurs enfants et petits-enfants respectifs. Les pièces contenaient peu de meubles, selon le goût moderne, et les murs étaient peints de couleurs vives, lumineuses, qui faisaient merveilleusement ressortir les collections de Monet : estampes japonaises, poteries, tapis d'Orient. D'une façon inattendue, Monet avait placé dans la salle de bains un Cézanne, quatre Jongkind, trois Delacroix, un Degas et un Fantin- Latour, deux Caillebotte, trois Pissarro et un Sisley. En revanche, il avait choisi des endroits plus classiques pour douze Cézanne, neuf Renoir et cinq Berthe Morisot. L'« atelier » de Monet, où il ne peignait jamais, renfermait une collection de ses propres œuvres, retraçant toutes ses périodes [18]. On peut penser que Julie aimait être accueillie à Giverny et devait s'y plaire en compagnie des autres invités : Rodin, Sargent, Durand-Ruel, Natanson, les Bernheim, Clemenceau, etc. Les conversations devaient tourner autour de la gastronomie, des vins, et surtout du jardin qui était tout l'été la principale préoccupation de Monet.

À Giverny, la maisonnée ne pouvait manquer de se passionner pour l'affaire Dreyfus, car Monet était un fervent dreyfusard et soutenait Zola, contrairement à la plupart des relations de Berthe Morisot.

L'antidreyfusard le plus acharné semble avoir été Degas. À la fin de sa vie, il devint une sorte de reclus, mais il voyait souvent Julie et la recevait avec ses cousines et leurs amis. Il habitait un appartement de la rue Victor-Massé avec sa gouvernante Zoé, qui préparait des repas simples, mais copieux, pour ses convives (dont Julie qui, d'ailleurs, décrit l'un de ces dîners dans son journal). Pendant sa vieillesse, Degas se montra plus difficile de caractère et acariâtre. Il critiquait les nouvelles inventions, comme les avions et même les bicyclettes; il trouvait le téléphone « ridicule », détestait les chiens et surtout les fleurs (c'était l'odeur, plutôt que la couleur, qui lui déplaisait). Julie aimait Degas comme on aime un oncle capricieux et vieux jeu. Il lui donna beaucoup de conseils et c'est lui qui prit l'initiative de lui présenter celui qui deviendrait son mari, Ernest Rouart. Un après-midi, vers la fin de 1898, il invita Julie à prendre le thé avec Ernest, qui était un de ses élèves. Degas lança d'un ton enjoué qu'ils feraient bien de se marier, et, comme nous le voyons dans le journal de Julie, ce qui commença comme une petite plaisanterie devint une réalité.

Degas écrivait en 1900, après les fiançailles du couple : « Voilà qu'Ernest, après avoir été timide et froid, se montre désinvolte et chaleureux. Mercredi, vers sept heures et quart, il est arrivé à pied chez son oncle Alexis, avec un air tellement conjugal qu'il y avait de quoi mourir de rire. Déjà ? lui ai-je demandé. Et le comble, c'est que Julie qui, d'habitude, n'ouvre guère la bouche plus que lui, paraissait aussi détendue. C'est étonnant, comme dirait Monsieur Prudhomme, de voir combien les hommes et les femmes sont faits l'un pour l'autre [19]. »

En effet, Degas avait toutes les raisons d'être satisfait de sa petite manie d'arranger des mariages. Quelques semaines après cette lettre, à une soirée où Pablo Casals jouait du violoncelle, Paul Valéry se fiança à la cousine préférée de Julie, Jeannie Gobillard. En mai 1900, à l'église paroissiale Saint-Honoré d'Eylau, dans le quartier de Passy, eut lieu une double cérémonie le mariage de Julie avec Ernest Rouart, et celui de Jeannie avec Paul Valéry.

NOTES

[1] La Correspondance de Berthe Morisot avec sa famille et ses amis, présentée par Denis Rouart, Paris, 1950, p. 122.

[2] Ibid., p. 9-10.

[3] « Dans la lumière impressionniste », par Rosamund Bernier, L'Oeil, mai 1959, Paris, p. 40.

[4] Il semble qu'il y ait eu une certaine rivalité entre les sœurs Morisot et Eva Gonzalès, comme l'indique une lettre de Berthe à sa sœur Edma « Manet me rebat les oreilles en me citant éternellement mademoiselle Gonzalès en exemple. » Et sa sœur de répondre : « Quand je pense à mademoiselle Gonzalès, cela m'agace, je ne sais pourquoi. Je crois que Manet la surestime beaucoup et que nous, ou plutôt toi, tu as plus de talent qu'elle. » Correspondance de Berthe Morisot, déjà citée, p. 44.

[5] The Art of Manet (L'Art de Manet), par Nathaniel Harris, Londres, 1982, p. 58.

[6] Manet raconté par lui-même, par E. Moreau-Nélaton, Laurens, Paris, 1926, vol. I, p. 102- 103.

[7] Correspondance de Berthe Morisot, p. 99.

[8] La conférence sur Villiers de l'Isle-Adam eut lieu le 24 février 1890.

[9] La Vie de Stéphane Mallarmé, par Henri Mondor, Paris, 1946, p. 574.

[10] Correspondance de Berthe Morisot, p. 162.

[11] Ibid., p. 169.

[12] Ibid., p. 172

[13] Voir p. 61.

[14] Correspondance de Berthe Morisot, p. 122.

[15] Jeanne Baudot, Renoir, ses amis, ses modèles, Editions Littéraires de France, Paris, 1949, p. 77-79.

[16] Modem French Painters (Peintres français modernes), par R. H. Wilenski, Faber, Londres, p. 157.

[17] Pierre-Auguste Renoir, mon père, par Jean Renoir, Gallimard, 1981, p. 277.

[18] Monet at Giverny (Monet à Giverny), par Claire Joyes, Andrew Forge, Jean-Marie Toulgouat et Robert Gordon, Mathews Dunbar, Londres, 1975, p. 15-23.

[19] Degas : his Life, Times and Work, (Degas: sa vie, son temps et son œuvre), par Roy McMullen, Secker & Warburg, Londres, 1985, p. 445.