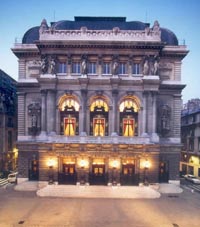

Opéra Comique à Paris

LETTRES A LA PRINCESSE KOURAKIN.

LETTRE VIII.

Le Kain. — Brizard.—Mademoiselle Dumesnil. — Monvel. — Mademoiselle Raucour. — Mademoiselle Sainval. — Madame Vestris. — Larive. — Mademoiselle Clairon. — Talma — Préville. — Dugazon. — Mademoiselle Doligny. — Mademoiselle Contat. — Molé. — Fleury. — Mademoiselle Mars. — Mademoiselle Arnoult. — Madame Saint-Huberti. — Les deux Vestris.— Mademoiselle Pélin. — Mademoiselle Allard.— Mademoiselle Guimard.— Carlin. — Cailleau. — Laruette. — Madame Dugazon.

Un de mes plus doux délassemens était

d'aller au spectacle, et je puis vous dire qu'il brillait sur la

scène des acteurs si admirables, que beaucoup d'entre eux n'ont

jamais été remplacés. Je me souviens parfaitement

d'avoir vu jouer le célèbre Le Kain : quoique je fusse trop

jeune alors pour apprécier son grand talent, les applaudissemens,

les transports unanimes qu'il excitait me prouvaient assez combien

ce tragédien était supérieur. La laideur de

Le Kain, toute prodigieuse qu'elle fût, disparaissait dans

certains rôles. Le costume de chevalier, par exemple, adoucissait

l'expression sévère et repoussante d'une figure dont tous

les traits étaient irréguliers, en sorte qu'on pouvait

le regarder quand il jouait Tancrède ; mais dans le rôle d'Orosiuane

où je l'ai vu une fois, j'étais placée fort près de

la scène, et le turban le rendait si hideux, bien que j'admirasse

sa noble et belle manière, qu'il me faisait peur.

A l'époque où Le Kain jouait

les premiers rôles, et même assez longtemps après, j'ai vu Brizard

ainsi que mademoiselle Dumesnil. Brizard remplissait les rôles de

pères ; la nature semblait l'avoir créé pour cet emploi

: ses cheveux blancs, sa taille imposante, son superbe organe lui

donnait le caractère le plus noble, le plus respectable qu'on puisse

imaginer. Il excellait surtout dans le Roi Lear et dans l'Œdipe

de Ducis. Vous auriez réellement cru voir ces deux vieux

princes si malheureux et si touchans, tant il y avait de grandiose

dans l'aspect de celui qui les représentait.

Mademoiselle Dumesnil, quoique petite

et fort laide, excitait des transports dans les grands rôles tragiques.

Son talent était fort inégal : elle tombait parfois

dans la trivialité, mais elle avait des momens sublimes.

En général, elle exprimait mieux la fureur que la

tendresse, si ce n'est la tendresse maternelle, car un de ses plus

beaux rôles était Mérope. Il arrivait quelquefois

à mademoiselle Dumesnil de jouer une partie de la pièce sans produire

aucun effet; puis, tout à coup, elle s'animait; son geste, son organe,

son regard, tout devenait si éminemment tragique qu'elle

enlevait les suffrages de toute la salle. On m'a assuré qu'avant

de paraître en scène elle buvait une bouteille de vin et qu'elle

s'en faisait tenir une autre en réserve dans la coulisse.

Un des acteurs les plus remarquables du Théâtre Français

dans la tragédie et la haute comédie, était

Monvel. Quelques désavantages physiques et la faiblesse de

son organe l'ont empêché de se placer au premier rang, mais

son ame, sa chaleur, et surtout l'extrême justesse de sa diction,

ne laissaient rien à désirer. A mon retour en France il avait

quitté les rôles de jeunes premiers pour ceux des pères nobles.

Je lui ai vu jouer alors Auguste, de Cinna et l'Abbé

de l'Épée d'une manière admirable; dans ce dernier

rôle il était si parfait de naturel, qu'un jour, au moment

où en quittant la scène il saluait les personnages de la pièce,

je me levai et je lui rendis son salut. Les personnes qui étaient

avec moi dans la loge s'en amusèrent beaucoup.

Le début le plus brillant

que je me rappelle avoir vu est celui de mademoiselle Raucour dans

le rôle de Didon. Elle avait tout au plus dix-huit ou vingt ans.

La beauté de son visage, sa taille, son organe, sa diction,

tout en elle promettait une actrice parfaite; elle joignait à tant

d'avantagés un air de décence remarquable, et une

réputation de sagesse austère, qui la firent rechercher alors

par nos plus grandes dames; on lui donnait des bijoux, ses habits

de théâtre, et de l'argent pour elle et pour son père qui

ne la quittait jamais. Plus tard, elle a bien changé de manière

d'être : on prétend que l'heureux mortel, qui le premier

triompha de tant de vertus, fut le marquis de Bièvres, et que lorsqu'elle

le quitta pour un autre amant, il s'écria : Ah! l'ingrate

à ma rente ! Si mademoiselle Raucour n'est point restée

sage, elle est restée grande tragédienne; mais sa

voix est devenue tellement rauque et dure, que si l'on fermait les

yeux on croyait entendre un homme. Elle n'a quitté qu'à sa

mort le théâtre, où elle a fini par jouer les rôles de mères

et de reines avec infiniment de succès.

J'ai vu jouer aussi mesdemoiselles

Sainval et madame Vestris, sœur de Dugazon. Les deux premières

pleuraient un peu trop constamment; mais elles me semblaient, surtout

la cadette, plus tragédienne que madame Vestris, qui, toute-belle

qu'elle était, n'a jamais obtenu de grands succès, si ce

n'est dans le rôle de Gabrielle de Vergy où l'effet qu'elle produisait

au dernier acte, était déchirant; il faut dire aussi

que cette scène est horrible.

Larive, qui pour son malheur succédait

à Le Kain, dont on n'avait point encore perdu le souvenir, avait

plus de talent que les vieux amateurs ne voulaient lui en reconnaître;

la comparaison seule lui faisait tort, car il ne manquait ni de

noblesse ni d'énergie. Son visage était beau; il était

grand, bien fait, mais jamais d'aplomb sur ses jambes, ce qui faisait

dire qu'il marchait à côté de lui.

Larive avait très bon ton et causait

avec esprit, même de choses qui n'avaient point rapport à son art,

en sorte qu'il voyait la bonne compagnie. Mon frère me le présenta,

et comme je le savais lié intimement avec mademoiselle Clairon,

je lui témoignai une fois le désir de rencontrer cette

grande tragédienne que je n'avais jamais vue jouer. Il m'engagea

aussitôt à diner chez lui pour me faire trouver avec elle, ce que

j'acceptai. Deux jours après, je me rendis à la maison qu'il avait

fait construire et qu'il habitait dans le Gros-Caillou. Cette maison

était charmante, arrangée avec un goût parfait,

outre qu'un fort beau jardin y faisait jouir dans Paris du charme

de la campagne. Larive me promena dans ses berceaux, sous ses vignes

grimpantes à la manière antique, comme on en voit encore aux environs

de Naples ; et comme nous venions de rentrer dans le salon pour

dîner, on annonça mademoiselle Clairon. Je me l'étais

figurée très grande; elle était au contraire fort

petite et fort maigre. Elle tenait sa tête extrêmement élevée,

ce qui lui donnait de la dignité. Du reste, je n'ai jamais

entendu parler avec autant d'emphase; car elle conservait toujours

le ton tragique et les airs d'une princesse; mais elle me parut

instruite et spirituelle. J'étais à table à côté d'elle,

et je jouis beaucoup de sa conversation. Larive lui témoignait

un respect profond; les égards qu'il avait pour elle annonçaient

à la fois de l'admiration et de la reconnaissance; c'était

sous ces deux rapports en effet que sans cesse il parlait d'elle.

Lorsque je suis rentrée eu

France, j'ai été charmée de revoir Larive que

j'ai rencontré souvent à Epinay chez la marquise de Groslier.

N'étant plus au théâtre alors, il habitait une charmante

campagne, située près de là, et madame de Groslier était

enchantée de ce voisinage. Il nous faisait des lectures ravissantes;

la manière dont il disait les vers acquérait un nouveau prix

de la beauté de son organe.

Talma, notre dernier grand acteur

tragique, a, selon moi, surpassé tous les autres. Il y avait

du génie dans son jeu. On peut dire de plus qu'il a révolutionné

l'art : d'abord en faisant disparaître la déclamation

ampoulée et maniérée, par sa diction naturelle

et vraie, ensuite, en forçant à l'innovation dans les costumes,

attendu qu'il s'habillait en grec et en romain pour jouer Achille

et Brutus, ce dont je lui sus un gré infini. Talma avait

une des plus belles têtes, un des visages les plus mobiles qu'on

put voir; et, si loin qu'allât la chaleur de son jeu, il restait

toujours noble, ce qui me semble une première qualité dans

l'acteur tragique. Son organe était quelquefois un peu sourd;

il convenait mieux aux rôles furieux ou profonds qu'il ne convenait

aux rôles brillans : aussi était-il principalement admirable

dans ceux d'Oreste et de Manlius; mais dans tous, il avait plusieurs

momens sublimes. Le dernier qu'il ait composé n'a point été

joué depuis lui. Personne n'oserait, je crois; car Talma

s'y était montré supérieur à lui-même: ce n'était

plus un acteur, c'était bien Charles VI, un malheureux roi,

un malheureux fou, dans toute son effrayante vérité.

Hélas ! la mort a suivi de près le triomphe; et ce que tout

Paris applaudissait avec de si grands transports, c'était

le chant du cygne.

Talma était un homme excellent,

et le plus facile à vivre qu'on puisse rencontrer. Il faisait habituellement

peu de frais dans la société; il fallait, pour l'animer,

qu'un mot de la conversation remuât un intérêt de son cœur

ou de son esprit; alors il était fort intéressant

à entendre, principalement quand il parlait de son art.

La comédie a peut-être encore

été plus riche en talles que la tragédie. J'ai

eu souvent le bonheur de voir jouer Préville. Voilà l'acteur

parfait, inimitable! Son jeu, plein d'esprit, de naturel, de gaieté,

était aussi le plus varié. Jouait-il tour à tour Crispin,

Sosie, Figaro, vous ne reconnaissiez pas le même homme, tant les

nuances de son comique étaient inépuisables : aussi

n'a-t-on point remplacé Préville. Il était

si parfaitement vrai par nature, que tous ceux qui depuis

ont voulu l'imiter ne sont parvenus qu'à nous montrer sa charge.

Je n'en excepte point Dugazon, qui certes avait un grand talent;

mais qui, dans le rôle de Figaro du Barbier de Séville,

par exemple, n'a jamais approché de son modèle.

J'ai plusieurs fois dîné

avec Préville; il était rare de rencontrer un aussi

aimable convive; sa gaieté si spirituelle nous charmait tous.

Il racontait à merveille une foule d'anecdotes extrêmement piquantes,

et l'on recherchait avec empressement les occasions de se trouver

avec lui.

Dugazon, son successeur dans les

rôles comiques, eût été un excellent comédien,

si l'envie de faire rire le public ne l'eût pas entraîné

souvent jusqu'à la farce. Il jouait admirablement bien certains

rôles de valet; il avait du mordant, un masque parfait, et peut-être

aurait-il égalé Préville s'il avait dédaigné

la charge. Mais ce qui peut faire croire que sa nature le portait

à ce misérable genre, c'est que la nuance qui existait à

la scène entre lui et son devancier se montrait aussi dans les salons

où Préville était un homme aimable, et Dugazon un

farceur de beaucoup d'esprit. On ne le recevait donc quelquefois

que pour amuser les convives; car il était fort amusant,

surtout après dîner. Dugazon a été atroce pendant

la révolution; il fut un de ceux qui allèrent chercher le

roi à Garennes, et un témoin oculaire m'a dit l'avoir vu

à la portière de la voiture, le fusil sur l'épaule. Notez

que cet homme avait été comblé des bienfaits

de la cour; principalement par M. le comte d'Artois.

Je me souviens d'avoir vu mademoiselle

Doligny dans les rôles dé jeunes premières, qu'elle jouait

avec une rare perfection. Elle avait à la fois tant de vérité,

d'esprit et de décence, que son grand talent faisait tout-à-fait

oublier sa laideur. J'ai vu aussi débuter mademoiselle Contat.

Elle était extrêmement jolie et bien faite, mais si mauvaise

dans les premiers temps, que personne ne pouvait prévoir

qu'elle deviendrait une aussi excellente actrice. Sa charmante figure

ne suffisait pas toujours pour la mettre à l'abri des sifflets,

lorsque Beaumarchais lui confia le rôle de Suzanne dans le Mariage

de Figaro. A partir de ce moment, elle marcha de succès en succès

: d'abord dans l'emploi des grandes coquettes, puis enfin dans des

rôles plus convenables à son âge, et surtout à sa taille qui, par

malheur, avait pris trop d'embonpoint.

Mademoiselle Contat avait épousé

M. de Parny, neveu du célèbre poète de ce nom; mais son mariage

ne fut déclaré qu'à l'époque où elle quitta

le théâtre; elle a conservé jusqu'à sa mort un visage

charmant; je n'ai jamais vu de sourire plus enchanteur; comme elle

avait infiniment d'esprit, sa conversation était tout-à-fait

piquante, et je la trouvais si aimable que je l'invitais souvent

à venir chez moi.

Mademoiselle Contat était

admirablement bien secondée dans tous ses rôles par Molé,

qui jouait presque toujours avec elle. Molé, sans avoir jamais

égalé Préville, était pourtant un grand

acteur; il avait de la grâce et de la dignité; il tenait;

la scène comme on dit, outre que j'ai peu vu de talent aussi varié,

et surtout aussi brillant qu'était le sien. Je l'ai reçu

chez moi plusieurs fois ; quoique son jeu fût très-spirituel,

Molé n'avait rien de remarquable dans un salon sous le rapport

de l'amabilité, si ce n'est un excellent ton.

Fleury, qui après l'avoir doublé

lui a succédé dans les grands rôles, est le dernier

qui nous ait conservé les traditions de la haute comédie.

Il avait moins de verve et moins d'élévation que Molé;

mais personne n'a joué comme lui les jeunes grands seigneurs.

Comme il avait beaucoup d'esprit et de fort bonnes manières, il

voyait souvent de près la haute société, et il en

avait si bien saisi les usages, les agrémens et les travers,

qu'il nous offrait encore, il y a peu d'années, une copie

parfaite de modèles qui avaient disparu.

A l'époque où tous les grands

acteurs dont je vous parle commençaient à vieillir, il s'élevait

près d'eux un jeune talent, qui fait aujourd'hui l'ornement de la

scène française : mademoiselle Mars jouait alors avec une perfection

inimitable les rôles d'ingénues ; elle excellait dans celui

de Victorine du Philosophe sans le savoir, et dans vingt

autres pour lesquels on ne l'a jamais remplacée; car il est

impossible d'être aussi vraie, aussi touchante : c'était

la nature dans tout son charme. Quand vous avez vu mademoiselle

Mars, ma chère amie, elle avait déjà pris l'emploi de mademoiselle

Contat, qu'elle seule pouvait faire oublier. Vous vous souvenez

bien certainement de sa jolie figure, de sa charmante taille, et

de sa voix, la voix des anges? heureusement ce visage, cette taille,

cet organe enchanteur, se conservent si parfaitement, que mademoiselle

Mars n'a point d'âge, n'en aura je crois jamais; et chaque soir

le public par ses transports lui prouve qu'il est de mon avis.

Je me rappelle avoir vu jouer deux

fois mademoiselle Arnoult au grand Opéra, dans Castor

et Pollux. J'étais peu capable alors de juger son talent

d'actrice; je me souviens cependant qu'elle me parut avoir de la

grâce et de l'expression. Quant à son talent comme cantatrice, la

musique de ce temps-là m'ennuyait si horriblement que j'écoutais

trop mal pour en pouvoir parler. Mademoiselle Arnoult n'était

point jolie; sa bouche déparait son visage, ses yeux seulement

lui donnaient une physionomie où se peignait l'esprit remarquable

qui l'a rendue célèbre. On a répété

et imprimé un nombre infini de ses bons mots, en voici un

que je ne crois pas connu, et que je trouve fort comique : elle

assistait au mariage de sa fille, avec la mère, la tante, et plusieurs

autres honnêtes femmes parentes de son gendre; pendant la cérémonie

nuptiale, mademoiselle Arnoult se retourne et leur dit : « C'est

plaisant! je suis la seule demoiselle qui se trouve ici. »

Une femme dont le talent supérieur

nous a ravis long-temps a succédé à mademoiselle Arnoult.

C'était madame Saint-Huberti, qu'il faut avoir entendue pour

savoir jusqu'où peut peut aller l'effet de la tragédie lyrique.

Madame Saint-Huberti non-seulement avait une voix superbe; mais

elle était encore grande actrice, le bonheur a voulu qu'elle

eût à chanter les opéras de Piccini, de Sacchini, de

Gluck, et cette musique si belle, si expressive, convenait parfaitement

à son talent plein d'expression, de vérité et de grandiose.

Il est impossible d'être plus touchante qu'elle ne l'était

dans les rôles d'Alceste, de Didon, etc.; toujours vraie, toujours

noble, ses accens arrachaient les larmes de toute là salle, et je

me souviens encore de certains mots, de certaines ilotes auxquelles

il était impossible de résister.

Madame Saint-Huberti n'était

point jolie, mais son visage était ravissant de physionomie

et d'expression. Le comte d'Entragues, très bel homme, et très distingué

par son esprit, en devint tellement amoureux qu'il l'épousa.

La révolution ayant éclaté, il se réfugia

à Londres avec elle. C'est là, qu'un soir, comme ils montaient ensemble

en voiture, ils furent assassinés tous les deux, sans qu'on

ait jamais pu découvrir, ni les assassins, ni les motifs

d'une pareille horreur.

Sous le rapport du chant, tout l'Opéra

se composait pour moi de madame Saint-Huberti; je ne vous dirai

donc rien de ceux qui chantaient avec elle, car je lés écoutais

à peine ; j'aimais mieux réserver une partie de mon attention

pour les ballets, où se montraient alors plusieurs talens remarquables.

Gardel et Vestris père tenaient le premier rang. Je les ai vus souvent

danser ensemble, notamment dans une chaconne de je ne sais quel

opéra de Grétry, chaconne qui je crois a fait courir

tout Paris : c'était un pas de deux dans lequel les deux

coryphés poursuivaient mademoiselle Guimard, fort petite

et fort maigre; ce qui fit dire qu'ils avaient l'air de deux grands

chiens qui se disputaient un os. Gardel m'a toujours semblé

fort inférieur à Vestris père, qui était grand, très

bel homme, et parfait dans la danse noble et grave. Je ne saurais

vous dire avec quelle grâce il ôtait et remettait son chapeau, au

salut qui précédait le menuet; aussi toutes les jeunes

femmes de la cour, avant leur présentation, prenaient-elles

quelques leçons de lui pour faire les trois révérences.

à Vestris père a succédé

Vestris fils, le danseur le plus surprenant qu'on puisse voir, tant

il avait à la fois de grâce et de légèreté. Quoique

nos danseurs actuels n'épargnent point les pirouettes, personne

bien certainement n'en fera jamais autant qu'il en a fait, puis

tout à coup, il s'élevait au ciel d'une manière si prodigieuse,

qu'on lui croyait des ailes, ce qui faisait dire au père Vestris

: « Si mon fils touche la terre, c'est par procédé

pour ses camarades. »

Mademoiselle Pélin et mademoiselle

Allard étaient deux danseuses du genre qu'on appelle grotesque

en Italie. Elles faisaient des tours de force, des pirouettes sans

fin et sans charme; mais toutes deux, bien qu'elles fussent très

grasses, étaient vraiment surprenantes par leur agilité

; mademoiselle Allard surtout. Mademoiselle Guimard avait tout un

autre genre de talent; sa danse n'était qu'une esquisse;

elle ne faisait que de petits pas, mais avec des mouvemens si gracieux,

que le public la préférait à toute autre danseuse;

elle était petite, mince, très bien faite; et quoique laide,

elle avait des traits si fins, qu'à l'âge de quarante-cinq ans elle

semblait, sur la scène, n'en avoir pas plus de quinze.

A l'instar, et même en rival heureux

du grand Opéra, j'ai vu s'élever l'Opéra Comique,

qui prenait la place de ce qu'on nommait la Comédie Italienne.

J'aurais peine à vous dire quelque chose de cette Comédie

Italienne, si je ne me rappelais que j'y suis allée voir

jouer Carlin, dont toute jeune que j'étais, le souvenir m'est

resté. Carlin jouait l'arlequin dans des pièces à canevas,

espèces de proverbes, qui nécessitent des acteurs spirituels.

Ses saillies inépuisables, le naturel et la gaîté

de son jeu, faisaient de lui un acteur tout-à-fait à part. Quoique

fort gros, il avait dans les mouvemens une lestesse surprenante;

on m'a dit qu'il étudiait ses gestes si moelleux et si gracieux,

en regardant jouer de jeunes chats, dont il est très vrai qu'il

avait la souplesse. Lui seul suffisait pour attirer le public, pour

remplir la salle et charnier les spectateurs; quand il a disparu

la Comédie Italienne a fini.

La troupe lyrique qui l'a remplacée,

possédait plus d'un talent remarquable et chantait les opéras

de Duni, de Philidor, de Grétry, etc. Un des acteurs les

plus aimés du public était Cailleau ; il a quitté

le théâtre lorsque j'étais encore fort jeune; je l'ai

pourtant vu jouer deux fois dans Annette et Lubin. Sa belle

physionomie, si gaie, si animée, et sa superbe voix, seraient

restées dans ma mémoire, lors même que je n'aurais

pas eu plus tard le plaisir de jouer la comédie avec lui

en société. Au moment de ses plus grands succès, il

lui arriva sur la scène Un léger accident du gosier, auquel

sont exposés tous les chanteurs; une huée étant

alors partie de la salle, Cailleau s'en trouva tellement offensé,

qu'il quitta le théâtre le soir même, et depuis, les plus

vives instances ne purent le faire consentir à reparaître

devant le public.

Outre son grand talent, Cailleau

avait beaucoup d'esprit; il était charmant en société

où sa gaieté si franche amenait la joie; il racontait à merveille,

et chez le comte de Vaudreuil, à Gennevilliers, il rendait les cercles

et les repas tout-à-fait amusans, tantôt par une anecdote piquante,

tantôt en nous chantant, avec sa belle voix, les romances et les

chansons qui se faisaient alors. Comme il était grand chasseur,

on le mettait de toutes les parties de chasse. Le comte de Vaudreuil,

pour lequel il avait, été si aimable, lui fit donner

par monseigneur le comte d'Artois un petit castel, nommé

le Belloi, qui se trouve au bout de la terrasse de Saint-Germain,

et qui avait un fort joli jardin.

Cailleau vivait là le plus heureux

des hommes avec sa femme et son enfant. J'ai été passer

quelques jours chez lui, et, dans son bonheur, il me rappelait exactement

ce Lubin, dont je lui avais vu si bien jouer le rôle. M. le comte

d'Artois, en lui faisant don du petit castel, l'avait nommé

capitaine des chasses de tout l'arrondissement. Il en portait l'uniforme,

et c'est; avec cet habit que je l'ai peint, tenant son fusil sur

l'épaule. Sa belle et riante physionomie m'inspirait au point

que j'ai fait ce portrait en une séance (1).

Lorsque la révolution arriva,

Cailleau fut très suspecté, comme ayant reçu des bienfaits

d'un prince. On m'a dit, mais je ne veux pas le croire, qu'il s'était

montré ingrat, et qu'il avait joué le rôle de jacobin.

Si la chose est vraie, je suis persuadée que la peur et sa

femme lui avaient tourné la tête. J'ai des raisons pour croire

que sa femme était fort révolutionnaire : en 1791,

je reçus à Rome où j'étais alors, une lettre dans laquelle

elle m'engageait à rentrer en France, me disant que nous serions

tous égaux, et qu'enfin ce serait l'age d'or. Heureusement

je ne la crus pas ; car on sait quel âge d'or a suivi ! Peu de temps

après avoir reçu cette lettre, j'appris que madame Cailleau s'était

jetée par la fenêtre de désespoir.

Laruette et sa femme sont restés

au théâtre plus tard que Cailleau (2). Tous deux étaient

excellens dans leur genre. Mais madame Laruette surtout jouait avec

un charme, une finesse, chantait avec un goût et une expression

indicible. Elle avait plus de cinquante ans qu'elle n'en paraissait

pas avoir seize, tant sa taille était jeune et ses traits

délicats. Non-seulement elle n'était pas ridicule

dans les rôles naïfs, mais elle était charmante ; et jamais

peut-être les transports et les regrets du public n'ont été

aussi loin que le jour où quittant enfin le théâtre, elle

joua pour la dernière fois dans Isabelle et Gertrude, et

dans je ne sais quel autre opéra, les deux plus jeunes rôles

du répertoire. Quoique je l'aie très peu vue jouer, je me

la rappelle parfaitement.

J'arrive enfin à celle dont j'ai

pu suivre toute la carrière dramatique, au talent le plus parfait

que l'Opéra Comique ait possédé, à madame Dugazon.

Jamais on n'a porté sur la scène autant de vérité.

Madame Dugazon avait un de ces talens de nature qui semblent ne

rien devoir à l'étude. On n'apercevait plus l'actrice; c'était

Babet, c'était la comtesse d'Albert ou Nicolette.

Noble, naïve, gracieuse, piquante, elle avait vingt physionomies,

de mème qu'elle faisait toujours entendre l'accent propre au personnage,

et son chant n'annonçait aucune autre prétention. Elle avait

même la voix assez faible, mais cette voix suffisait au rire, aux

larmes, à toutes les situations, à tous les rôles. Grétry

et Daleyrac, qui ont travaillé pour elle, en étaient

fous, et j'en étais folle.

Ce dernier mot me rappelle un rôle,

dans lequel on a toujours vainement essayé de la copier.

Jamais on n'a pu nous rendre Nina. Nina tout à la fois si décente

et si passionnée ! et si malheureuse, si touchante, que son

aspect seul faisait fondre en larmes les spectateurs. Je crois avoir

vu Nina vingt fois au moins, et chaque fois mon attendrissement

a été le même. J'étais trop enthousiaste de

madame Dugazon pour ne pas l'engager souvent à venir souper chez

moi. Nous remarquions que si elle venait de jouer Nina, elle

conservait encore les yeux un peu hagards, en un mot qu'elle restait

Nina toute la soirée. C'était bien certainement à

cette faculté de se pénétrer aussi profondément

de son rôle qu'elle devait l'étonnante perfection de son

talent.

Madame Dugazon était royaliste

de cœur et dame Elle en donna la preuve au public à une époque

fort avancée de la révolution, un soir, qu'elle jouait

la soubrette des évènemens imprévus. La reine assistait

à ce spectacle, et dans un duo que le valet commence en disant :

j'aime mon maitre tendrement, madame Dugazon, qui devait

répondre : Ah ! comme j'aime ma maîtresse, se

tourna vers la loge de Sa Majesté, la main sur son cœur,

et chanta sa réplique d'une voix émue, en s'inclinant

devant la reine. On m'a dit qu'un peu plus tard, le public, et quel

public! voulut tirer vengeance de ce noble mouvement en s'obstinant

à lui faire chanter je ne sais quelle horreur, qu'on chantait alors

tous les soirs sur la scène. Madame Dugazon ne céda point

: elle quitta le théâtre.

La longueur démesurée

de cette lettre vous prouve, chère amie, que j'ai beaucoup aimé

moi-même à jouer la comédie; car je ne vous ai point épargné

les détails. Adieu

(1) Ce portrait a été acheté à la vente de M. Lebrun par M. le comte d'Harcour. (Note de l'Auteur.)

(2) Laruette n'a quitté qu'en 1799 (Note de l'éditeur.)

Extrait du livre :

Souvenirs de Madame Louise-Elisabeth Vigée Lebrun

Edition : Librairie de H. Fournier - Paris 1835